妊娠32週の時にかかりつけの産婦人科医から呼ばれ「B群溶血性連鎖球菌(GBS)」に感染していることを告げられたあひるさん。

かかりつけ医の先生からも病気について解説してもらったものの、子どもが無事に産まれてくるまでかなり心配だったようです。

あひるさんの記事を読んでおなかの赤ちゃんへの感染リスクが高いことから気になっている人も多いのではないでしょうか。そこでどんな病気なのか、おなかの赤ちゃんへ感染した場合、どのようなトラブルが生じるのか、防ぐためにはどうしたらいいかなどを、田園調布オリーブレディースクリニックの杉山先生にお伺いしてみました。

Q:あひるさんが感染していたGBSとはどのような原因で引き起こされる病気ですか

A:GBSとは、Group B Streptococcusの略で、日本語では「B群溶血性連鎖球菌」といいます。

この菌自体は悪いものではなく、指や皮膚に普通にいるものです。腟に常在している場合も多く、妊婦さんの10~30%程度はこの菌を保有しています。でも通常は大した病原性を持たないため問題にはなりません。

ただ妊娠中にこの菌が腟内に認められると、分娩中および出生時に赤ちゃんに感染すると大きなトラブルになる可能性があります。

Q:感染経路をお教えください

A:妊婦さんがこの菌に感染する経路は、接触感染などが考えられますが、よくわかっていないため知らない間に感染して治癒する場合もあります。ただ性行為によって感染することはありません。

Q:自分がGBSの菌を持っているかはどうやってわかりますか。また、妊婦さん自身にはどのような症状が出ますか。

A:すべての妊婦さんに妊娠後期(35~37週)の健診時におりものの培養検査(腟入口部や肛門内に綿棒を入れ、検体を採取)を行い、GBSを保有しているかどうかを調べます。

この菌を持っていることでごくまれに膀胱炎や子宮の感染症を引き起こすことはありますが、妊婦さん自身にはほとんど何も起こらないと考えていいでしょう。

Q:おなかの赤ちゃんに感染した場合、具体的にどのような症状が出ますか

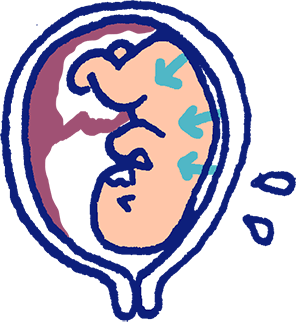

A:妊婦さんがGBSを保菌していた場合、生まれてくる際に産道を通ることで赤ちゃんがGBSに感染することがあります。

ただGBSを持った妊婦さんから生まれた赤ちゃん全員がトラブルを引き起こすわけではありません。

感染した赤ちゃんのうち1%以下の確率で敗血症、髄膜炎、肺炎などのトラブルを引き起こし、最悪な場合、死に至る可能性があります。

GBSには生後6日目までに発症する「早発型」、それ以降に発症すると「遅発型」があり、日本での早発型GBS感染症の発症率は0.1~0.2/1,000人と推測されています。早発型GBS感染症を発症した赤ちゃんの約60%が出生当日に発症。妊婦さんからの感染によると考えられています。さらに、早発型GBS感染症児の約20%が死亡、または何らかの障がいが残るという報告もあります。

ちなみに遅発型は、妊婦さんからの感染ではなく、生まれた後になんらかの理由で別のGBSに感染することで引き起こされるケースが多いようです。

Q:GBSは正式名称「B群溶血性連鎖球菌」と言い、乳幼児がよくかかる「溶連菌感染症」と名前が似ていますが、同じ仲間の菌でしょうか。

A:乳幼児がよくかかる「溶連菌感染症」は正式名称をA群溶血性連鎖球菌(GAS)といい、主に咽頭炎などが症状としてあらわれます。稀ですが、劇症的に全身性感染となり死に至ることもあります。

今回、あひるさんが感染していることがわかったB群溶血性連鎖球菌とは全く異なる菌です。

Q:おなかの赤ちゃんへのGBS感染予防法がありましたらお教えください。

A:GBSを保菌していることがわかった妊婦さんに、分娩の4時間以上前から抗菌薬投与します。抗菌薬の血中濃度を維持することで、おなかの赤ちゃんへ感染を防ぐ効果があります。

Q:あひるさんはGBSに感染しているとわかった後、すぐに抗生剤を服用し、分娩時に抗生剤を点滴していますが、これは一般的な治療法でしょうか。

A:あひるさんのような検査、治療方法は少し前の方法かもしれません。また「GBSを保菌していたから…」と、妊婦さんを呼び出して説明する医療機関も多くないでしょう。

2020年現在では35~37週で検査をし、分娩時にペニシリン系の抗生剤の点滴を行うだけです。

「GBSを保菌している」といわれると妊婦さんとしては、「変な病気にかかっちゃった…」と、心配になってしまいますよね。でもGBSは常在菌で、健康な人でも持っているもの。持っているからといって必ず感染症やトラブルを引き起こす菌ではないので、過度に心配せず、ゆったりとした気持ちで出産にのぞんでくださいね。

ゼクシィBaby WEB MAGAZINEの記事

妊娠時期別記事